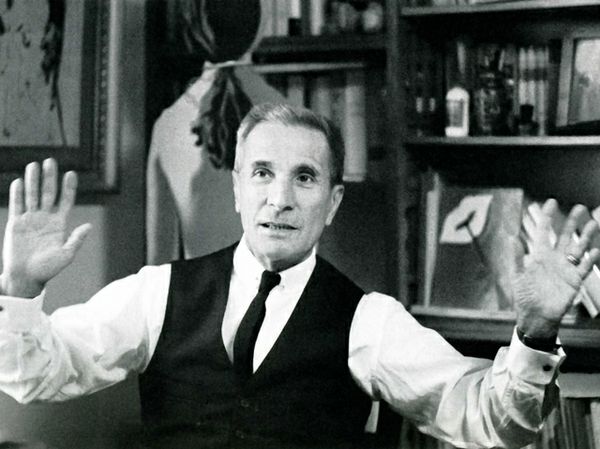

Dopo avervi proposto la riedizione de “Il Bestiario”, vi raccontiamo Dino Buzzati il gourmet e la sua tappa del “Viaggio attraverso la cucina italiana” riscoperta da Henry Beyle

Non si può perdere il divertente e brillante Dino Buzzati in “Come si mangia a Milano” (riscoperto da Edizioni Henry Beyle, fondata nel 2009 dal siciliano Vincenzo Campo, specializzata in testi in tiratura limitata di autori del Novecento italiano), un «pezzo» che l’autore del «Deserto dei Tartari» scrisse nel 1961 per il libro «Lo stivale allo spiedo. Viaggio attraverso la cucina italiana» a cura di Piero Accolti e Gian Antonio Cibotto, antologia che raccoglieva contributi di altri 31 autori, ciascuno dei quali illustrava la cucina di una regione o di un capoluogo di provincia: da Alberico Sala per la Lombardia a Mario Soldati per Torino, da Arrigo Benedetti per la Toscana a Paolo Monelli per Bologna.

A Buzzati il compito – scomodo? – di raccontare la gastronomia meneghina che, va detto subito, ne esce a pezzi. Viene in mente Gianni Brera che aveva il vezzo di dire che negli alberghi in Italia si mangia male e quasi voleva rifiutare la proposta di una giovane albergatrice in Val di Fassa che gli raccomandò il suo goulash “come lo faceva la mia povera mamma ungherese”. Si arrese all’idea ma non resistette alla voglia di mortificare l’interlocutrice dicendo la sua, a goulash appena assaggiato: “Temo che la sua mamma si stia rivoltando nella tomba”. Da cui le lacrime e una fuga, precipitosa, senza una parola.

A Buzzati il compito – scomodo? – di raccontare la gastronomia meneghina che, va detto subito, ne esce a pezzi. Viene in mente Gianni Brera che aveva il vezzo di dire che negli alberghi in Italia si mangia male e quasi voleva rifiutare la proposta di una giovane albergatrice in Val di Fassa che gli raccomandò il suo goulash “come lo faceva la mia povera mamma ungherese”. Si arrese all’idea ma non resistette alla voglia di mortificare l’interlocutrice dicendo la sua, a goulash appena assaggiato: “Temo che la sua mamma si stia rivoltando nella tomba”. Da cui le lacrime e una fuga, precipitosa, senza una parola.

Per cinque giorni sulla macchina della Gazzetta, sino alla telefonata di scuse, “il giovane Meda” non parlò con il “vecchio maleducato”, come l’avevo ribattezzato. Che a Milano si mangi male un’affermazione forte, un po’ tranchant, che viene via via spiegata e motivata analizzando la qualità dei vari ristoranti (allora 321 registrati nella cinta daziaria, più 1.400 tra trattorie, spacci di cibi caldi e pizzerie). Alcuni sono sopravvissuti (il Savini, la Bice, Alla Collina Pistoiese, il Bagutta), e altri scomparsi (La Nôs, lo Splugen Bräu di corso Europa progettato e arredato dai Fratelli Castiglioni, il Tantalo, il Giannino di via Sciesa che Orio Vergani definiva la Rinascente dei ristoranti, Al Mercato, proprietà dei genitori di Gualtiero Marchesi); altri ancora trasformati dal tempo (come El Matarel, già allora in via Mantegazza, ma dedito alla cucina emiliana). Maca l’atmosfera stile anni Cinquanta dominata dal lampadario a cilindri colorati, crea un ambiente dal design retro-chic con tovaglie bianche di lino sdrammatizzate dalle tovagliette in carta paglia. Ci sono ambienti raffinati, certamenti, allo stesso tempo quelli informali e accoglienti.

La domenica era all’insegna della tradizione, con richiami alla consuetudine tutta italiana del pranzo della festa che riunisce i parenti intorno alla buona tavola: il pranzo dalla nonna è quello del pollo con patate al forno profumate al rosmarino, verdure di stagione e zabaione. Una cifra stilistica inconfondibile, semplice ma mai banale, fatta di passione, attenzione ai dettagli, dall’acquisto delle materie prime fino all’impeccabile esecuzione.

Milano era una città di impiegati e di operai, di drogherie e ferramenta, mercerie, cartolerie, bar scuri e non lindi, con zaffate di periferia industriale che arrivavano ben dentro la cerchia dei Navigli. Il tessuto della ristorazione popolare era fatto soprattutto di trattorie (le trattorie toscane hanno sfamato generazioni di impiegati milanesi), di osterie pugliesi e piemontesi, di latterie con tavolini minuscoli che servivano uova fritte e formaggio. Le vie del centro erano piene di negozi e botteghe. Nel tratto di corso Magenta c’erano panetteria, drogheria, latteria, edicola, parrucchiere e fiorista nel giro di cinquanta metri, oggi più niente. Dalla Milano del dopoguerra e del primo boom, quella di Jannacci, di Bianciardi e di Umberto Simonetta, delle canzoni della mala di Ornella Vanoni, del primo Gaber e dei primi rocker, di “Milanin Milanon”, di Brecht al Piccolo, del cabaret non ancora ammazzato dalla televisione. Il design di Munari era ancora un esercizio intellettuale prima che industriale, l´onda del mutamento profondo, del ribaltone degli Ottanta (moda, pubblicità, desing) non era ancora immaginabile.

Caro Buzzati è tutto un “deserto dei tartari”.