Nadia Nava, artista, textile designer e giornalista, nata ad Arese (Milano), una ragazza senza età riconoscibile per un taglio carré dritto con frangetta sbarazzino. Ha frequentato la Facoltà di Filosofia all’Università Statale di Milano e l’Accademia di Brera, dopo anni di rigoroso lavoro e ricerca, si racconta nel libro Arte e Moda, edito da Silvana Editoriale e in questa intervista in esclusiva.

Che importanza hanno avuto i viaggi nell’Estremo Oriente nella tua ricerca artistica?

Qualsiasi viaggio, non per turismo ma per interesse, è fonte di conoscenza, esperienza, cultura. Anche senza rendermene conto, questo ha probabilmente suggestionato il mio modo di essere e, sia la pittura che la decorazione dei tessuti ne hanno senz’altro subito l’influenza.

Ti distingui per opere pittoriche e creazione di textures applicate ai tessuti per stilisti di fama, con chi hai lavorato meglio e in sintonia ?

Ho sempre avuto ottimi rapporti sia con i galleristi e i critici, sia con gli stilisti e i loro collaboratori. Un rapporto particolare l’ho avuto con Romeo Gigli, per assoluta affinità di gusti e con Jil Sander.

La carta, il libro d’artista, la parola, sono i tuoi strumenti di lavoro, che funzione ha il disegno?

Saper disegnare è fondamentale. Due sono i requisiti necessari, per me, in un lavoro: il concetto e la manualità.

Quali materiali ti interessano, oltre alla tela, la carta e l’ardesia per le loro valenze pittoriche e perché?

All’inizio ho usato molto la iuta, disegnandone le superfici con la cera e poi tingendola. Anni dopo è stata la volta del nastro adesivo, col quale ho prodotto una serie di lavori chiamati Simulacri. Dopo aver stilato un disegno su un supporto, lo strappavo col nastro adesivo.

Quello che rimaneva sul nastro veniva incollato su un altro supporto, definendo un secondo disegno, una specie di simulacro del primo.

Definisci le tue opere “sculture bidimensionali”, una contraddizione di termini, cosa intendi?

Le figure vengono ritagliate e sagomate nell’ardesia o nel legno e disegnate con pastelli su carta giapponese. Il supporto e il particolare posizionamento sulla parete le rende sculture, però sono piatte, bidimensionali.

Hai realizzato Ho raccolto un coro di critiche (2008), un paradossale concerto composto da trentasei volti di critici e storici dell’arte immobilizzati nell’atto di cantare, che fine ha fatto questa installazione e che impatto ha avuto sul pubblico?

Ho raccolto un coro di critiche è stata un’opera per me importante. Ho ritratto noti critici e storici dell’arte, che con spirito e disinvoltura si sono prestati, nell’atto di cantare. Trentasei ritratti ovali su tavola, disegnati a pastelli su carta giapponese. Sotto ogni ritratto ho posizionato un leggio ritagliato nel legno in modo tale da sembrare tridimensionale. L’installazione ha avuto un grande impatto sul pubblico e un alto gradimento.

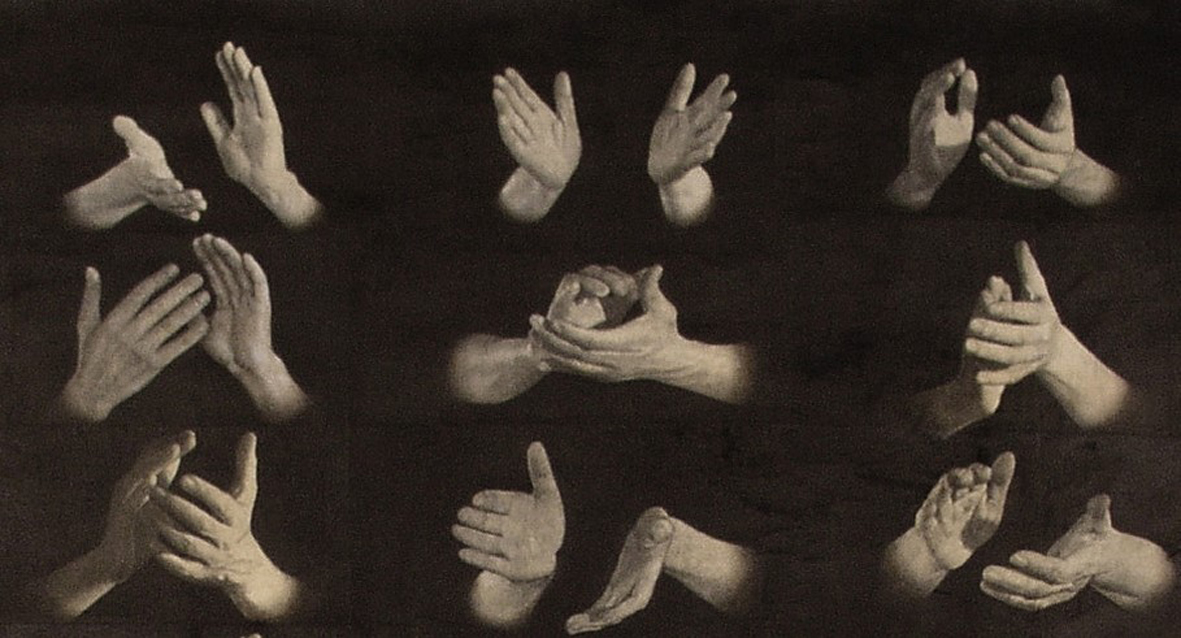

Sei affascinata dal teatro, dagli strumenti musicali, dall’applauso, dalle mani che rappresentano il gesto del fare, quale strumento potrebbe essere il tuo autoritratto ?

Il teatro mi ha sempre affascinata, così come tutto l’apparato musicale scenico. Ho quindi realizzato molti strumenti (sagomati su ardesia o legno, a grandezza naturale) spesso assemblati insieme, come se fossero disposti in un’orchestra. L’aspetto spiazzante per l’osservatore è che questi strumenti musicali non sono rappresentati con i loro rispettivi esecutori. Mi sembrava molto più efficace e meno descrittivo annullarli e lasciare solo le mani a indicare il gesto che devono compiere per eseguire la loro partitura. A questa installazione fa da contraltare l’Applauso(2004), un grande lavoro a pastelli su tela di 500×220 cm., composto unicamente da mani plaudenti, come fosse una platea digradante. A proposito della tua domanda, avendo studiato chitarra classica in passato, credo che questo strumento mi possa rappresentare.

Nell’installazione Una stanza tutta per sé ispirata al saggio di Virginia Woolf hai esposto diversi oggetti della scrittrice, il cappello e l’ombrellino usati in Gita al faro, e una collezione di ritratti di personaggi inglesi da lei amati, che rapporto c’è nel tuo lavoro tra arte e letteratura ?

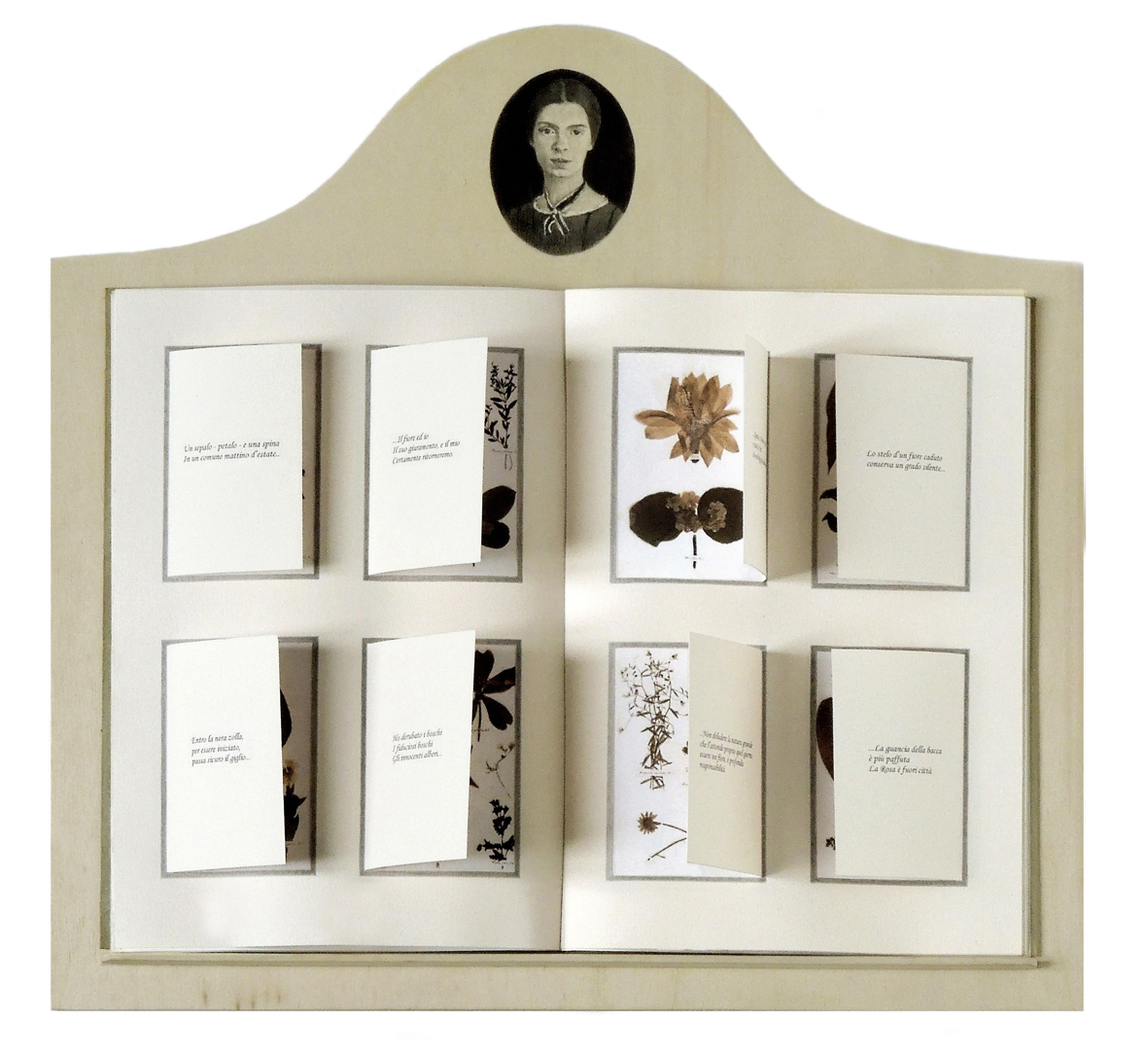

Di un buon libro mi avvince tutto: la trama, l’aspetto concettuale, la descrizione dei protagonisti e molte volte anche le vite stesse degli autori. Vite che spesso superano di gran lunga per intensità e drammaticità, quelle dei personaggi decritti. E’ il caso della scrittrice Virginia Woolf. Il suo percorso esistenziale, la sua profondità emotiva, mi coinvolsero a tal punto da dedicarle alcune opere. Nel saggio Una stanza tutta per sé la Woolf sostiene che una donna artista per emergere necessita di denaro e di una stanza tutta per sé, appunto. Partendo da questo scritto, ho immaginato quella che avrebbe potuto essere la sua stanza-studio, con la scrivania piena di libri, oggetti da lei collezionati, ritratti di persone care, ecc.Ho realizzato un’installazione a grandezza naturale, disponendo le opere nello spazio fino a creare la probabile stanza desiderata. Tanti altri libri mi hanno ispirato dei lavori: per citarne alcuni, a Emily Dickinson è dedicato Emily’s Herbarium, pagine di poesia che nascondono un erbario (la sua passione) all’interno; a James Joyce Per giocare con Joyce, il gioco della tombola con la punteggiatura al posto dei numeri sulle pagine del monologo di Molly (appunto senza punteggiatura) dal libro l’Ulisse; A Mosca! A Mosca! È un quadro in legno sagomato rappresentante Le tre sorelle di Cechov, con i bagagli, davanti a una grande piantina di Mosca (dove non sono mai riuscite ad arrivare); E poi ancora Kafka, Shakespeare, Eraclito, Camus, Louis Carroll, Gertrude Stein, E.A.Poe, Samuel Beckett, Ibsen e tanti altri.

Per te qual è la relazione tra arte e moda nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale?

Non uso l’Intelligenza Artificiale. Penso che la moda abbia sempre attinto abbondantemente dall’arte. Sul fatto se la moda sia arte c’è un animato dibattito da tempo. I suoi prodotti, pur se belli, sono però effimeri, al contrario delle grandi opere d’arte.

Quando e perché hai cominciato a sperimentare e studiare la decorazione dei tessuti per stilisti importanti?

Ho cominciato per caso. Tornata dall’Africa, ho cercato di sviluppare le tecniche che avevo imparato. Così, parallelamente alla pittura, ho iniziato a creare una collezione di oggetti in tessuto. Sono stata invitata a esporli in una grande mostra di artigianato artistico alla Fortezza da Basso di Firenze. Uno dei visitatori è stato lo stilista Romeo Gigli, il quale mi ha proposto di lavorare per lui. Da quella prima esperienza, che è andata avanti per anni, c’è stato un passaparola che mi ha permesso di collaborare con i più grandi stilisti internazionali, come Prada, Christian Dior, Louis Vuitton, Loro Piana, Jil Sander, Tom Ford e tanti altri, inventando per loro disegni originali.

Hai avuto maggiori soddisfazioni (anche economiche) in qualità di texile designer o come artista di arti visive?

Ho sempre svolto entrambi i lavori con passione, quindi le soddisfazioni non sono mai mancate.

Ti hanno supportata e creato opportunità di lavoro ed esperienze più gli uomini o le donne colleghe o amiche?

Direi gli uomini. Per la moda Marco Mastroianni, ora collaboratore e stilista della Maison Dior, per l’arte devo molto a Sergio Borrini, artista.

Attualmente vivi del tuo lavoro artistico?

Direi di sì, come sempre.

Sei iscritta all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti dal 1992 e da anni collabori con testate di riviste specialistiche, tra i molti artisti, storici e critici dell’arte intervistati, quali ti hanno lasciato in eredità qualcosa di significativo?

Nel 2000, per la rivista culturale Confini (edita da La Vita Felice, Milano) ho condotto un’inchiesta di 50 pagine con Sergio Borrini, intitolata I Confini dell’arte, intervistando una serie di personaggi significativi, tra i quali Gillo Dorfles, Marco Meneguzzo, Massimo De Carlo, Lea Vergine, Giorgio Verzotti, Angela Vettese, Claudia Gianferrari e altri, oltre a collezionisti, artisti e pubblico. Un’inchiesta che ha delineato una visione chiara e rappresentativa dello stato dell’arte in quegli anni.

Hai pubblicato il libro Il Batik (1991)con la prefazione di Bruno Munari, adottato come libro di testo in diverse scuole d’arte, in che cosa consiste questa tecnica artigianale e perché è attuale?

Ho imparato questa tecnica in Costa d’Avorio, in un laboratorio molto rudimentale, dove gli artigiani facevano tele per turisti. Mi ha appassionato fin da subito e, al ritorno in Italia, ho cercato di approfondirne la conoscenza cercando testi in librerie e biblioteche. Non trovando nulla, ho cominciato a sperimentare e poi ampliare le esperienze con altre tecniche affini, come lo shibori, il tie&dye, il serti, ecc. , colmando il vuoto editoriale con la pubblicazione del libro Il Batik. Questo metodo consiste nell’utilizzo della cera fusa per disegnare sul tessuto. Il disegno sarà “impermeabile” e non farà passare il bagno di colore successivo. Si procede così con vari passaggi e, alla fine, si toglie la cera con una fonte di calore. Qualsiasi tecnica, anche antichissima, può essere usata per interventi contemporanei, come ha ben capito Miuccia Prada che ha scelto queste decorazioni per quasi tutta la collezione della stagione 2004 (e seguenti).

Nell’epoca digitale ha ancora un senso creare libri d’artista che hai cominciato a realizzare dagli anni ’90 del secolo scorso?

Il libro è stato sempre importante come trasmissione di cultura. Dal Futurismo in poi, da contenitore di parole diventa uno spazio dove tutto è possibile. Nasce un’esigenza di dialogare con la sua stessa struttura, intervenendo nei testi con libertà. Quindi ha ancora senso se si considera il libro come un terreno fertile dove l’artista può seminare le sue idee. Il pericolo può consistere nell’affrontare questo tema con leggerezza e superficialità. Data l’apparente facilità nel costruire l’oggetto libro, si incorre spesso nella banalizzazione del lavoro, come dimostrano le moltissime manifestazioni che nascono oggi a suo sostegno.

Vanti numerose esperienze conferenze in diverse trasmissioni televisive e scuole d’arte sul textile design, come si insegna questo mestiere ai nativi digitali?

Ho sempre riscontrato un grande interesse per queste tecniche, anche perché sono un po’ misteriose. L’esito del lavoro, anche se studiato, rivela sempre un po’ di sorpresa e questo incuriosisce. Possono convivere benissimo con il coinvolgimento per il digitale.

Quali gallerie italiane promuovono il tuo lavoro artistico?

A Milano ho esposto nelle gallerie Spazio Temporaneo, Maria Cilena, Gli Eroici Furori. Un duraturo sodalizio con la galleria Il Gabbiano di La Spezia si è purtroppo recentemente concluso con la chiusura, dopo 50 anni, della stessa.

Qual è il progetto nel cassetto che non sei ancora riuscita a realizzare ?

Per ora li ho realizzati tutti.

Cosa ti rende felice?

Mentre lavoro, ascoltare i testi dei miei scrittori preferiti con un audiolibro.