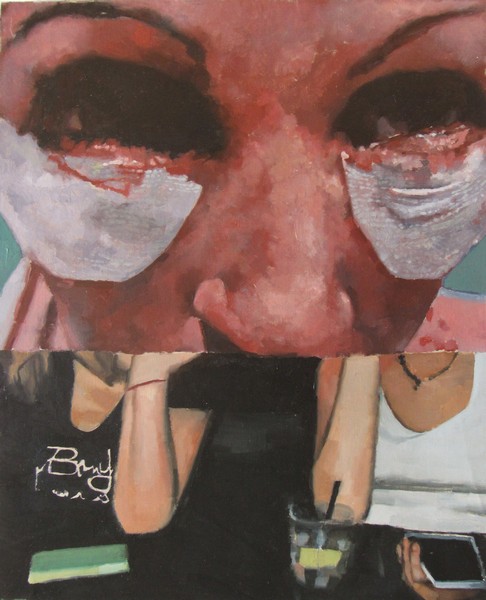

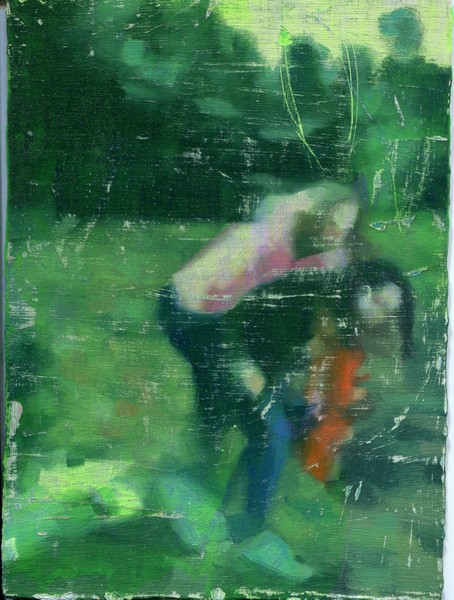

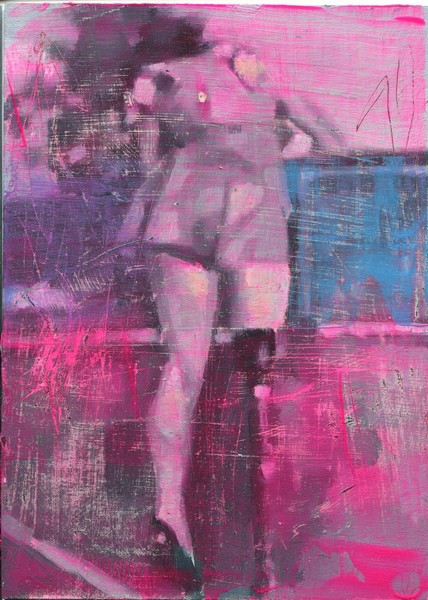

Stefano Abbiati (1979), incisore e pittore milanese, diplomato in lingue straniere e una laurea in Pittura conseguita alla Accademia di Brera di Milano. Insegna Discipline Pittoriche, Discipline e Storia dell’arte in un liceo. Ho vissuto a Belino e New York dove è stato assistente di Nicola Verlato. Lo caratterizza una pennellata fluida “sfuocata”, una colta ricerca materica, un repertorio di paesaggi digitali, e rivisita tecniche antiche, come l’encausto. Lui preferisce essere trovato, non insegue modelli, non copia ma crea forme generative tratte da social media, dove c’è una realtà simulata e trasfigurata. Vive la pittura come atto di autenticità emotiva una scoperta continua di una ‘metaverità’, perché guadare è vivere, detesta le narrazioni intellettuali intorno all’arte, predilige le immagini “sbagliate” quelle oltre la realtà. Vive e lavora a Lardirago (PV), dove l’abbiamo scovato e intervistato.

Ti sei diplomato in Pittura all’Accademia di Brera a Milano, quali professori hanno inciso sulla tua formazione?

Tra i professori ricordo certamente Luciano Fabro, il primo e più importante. Aveva una intelligenza straordinaria. Non ero però pronto a quella età, e abbandonai negli anni seguenti il corso in cerca di informazioni tecniche utili e vitali per me in quel momento. Ecco perché penso che prima ci sono le mani, in un essere umano, e il contatto col mondo.

Quali sono le tue fonti di ispirazione e artisti di ieri e di oggi?

Tutto cominciò aprendo un piccolo catalogo di Caravaggio scovato tra i libri di mio fratello e dallo stupore che ne derivò. Capì di voler circondarmi da quel tipo di utilizzo di immagini e significati, sia tecnico che allegorico. Stavo ore sui cataloghi Electa che mi facevo regalare per Natale. Col tempo ho apprezzato il lavoro sulla luce della pittura medievale, e ho tolto le riserve sul contemporaneo quando si è finalmente tornati a dipingere senza sentirsi in colpa. Mi piace ad esempio Justin Mortimer anche se non ho visto nulla dal “vero”, molto meno invece certi ‘presepini’ contemporanei che sembrano sedute psicanalitiche ma con gli intenti ruffiani della borghesia creativa.

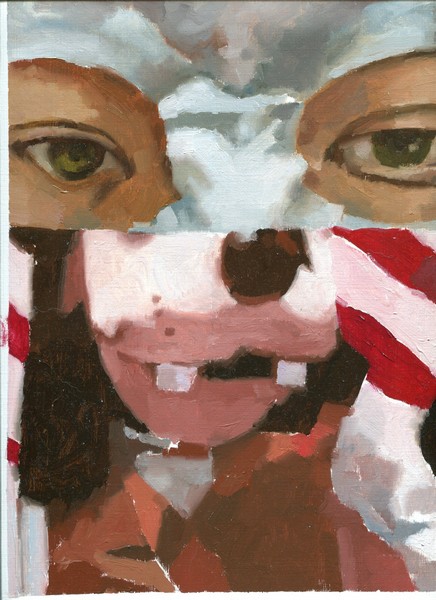

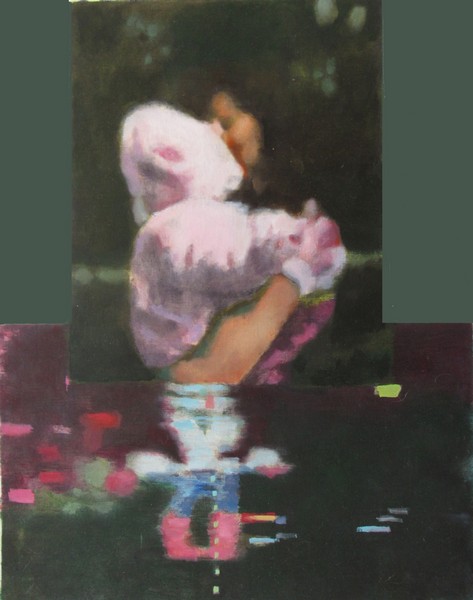

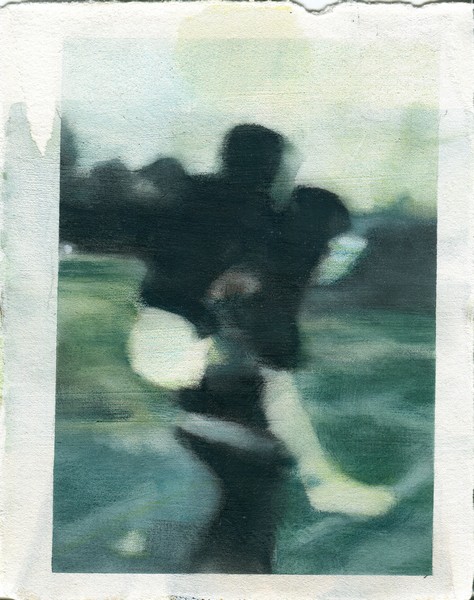

Dipingi figure e scenari fluidi, non a fuoco, circondati da un’aura magnetica e in movimento tratti dai motori di ricerca, la rete degli inganni percettivi, ma che relazione c’è tra la tua pittura di taglio neoespressionista, la fotografia e le immagini scaricate da internet?

Sono attratto da quella che può essere definita la epica involontaria del quotidiano, degli autoscatti o della foto profilo. Mi sembrano il riflesso incondizionato del principio di Eterno da cui siamo scollegate che la società ‘globalisa’ disattiva con i suoi mille interruttori. Mostrarsi davanti a un tramonto, in un bacio che cerca di abbattere la solitudine della vita di fronte alla eternità, il sorriso in autoscatto come riverbero di estasi spirituali, però drammaticamente ingabbiate nel materialismo liquido e affannoso contemporaneo, spaventosamente prive di capacità di elevazione spirituale reale verso cose oltre sé.

Vivi e lavori a pochi chilometri da Pavia, quanto incide il tuo isolamento nella tua ricerca artistica lontano dal centro ma sempre connessa alla cultura globale -digitale?

Per una questione di diseducazione sociale, non inseguo e preferisco essere chiamato, oppure trovato. Preferisco quando le cose si catalizzano per forze naturali.

Cosa ti interessa della realtà vista in rete?

Quello che non riesce più a esprimere attraverso il calore umano.

Jean Baudrillard (1929-2007), sociologo e filosofo francese scriveva che le nostre vite sono sature di simulacri costruiti dalla società, e nel flusso della comunicazione in rete tutto perde significato, e cambia continuamente. Siamo ciò che guardiamo, consumatori bulimici d’immagini naufraghi in una realtà digitale, sempre più attratti da scenari tecnologici, da forme generative prodotte dai social media che produce una meta-realtà, ti trovi in questo apocalittico scenario postmoderno?

Dobbiamo ricordarci ogni istante di essere vivi e di non pensare che sia tutto normale solo perché ci passa davanti per la filosofia del “così è la vita che ci vuoi fare”. Siamo dietro al nostro davanti. Per il resto preferisco il nostro panino scongelato con gli amici.

Insegni Discipline Pittoriche e Discipline Plastiche, come ti relazioni con la generazione Z?

Su questo bisognerebbe argomentare per ore. L’ aspetto fondamentale è la sincerità. Questa è una generazione che più di altre deve credere a ciò che gli vien detto per motivi precisi e perché chi gli parla è il primo a credervi. Devono ripristinare dei collegamenti che il “liquidume” digitale ha rotto in loro, e li cercano con fame e con sete. Se anche l’adulto è diviso, triste, isterico, oppure al contrario ‘moscio,’ non farà che allargare questo grigiore. Poi ci sono i fenomeni da circo con la videocamera accesa e il ciuffo a banana, che finiscono solo per creare una agitazione nociva e confusionaria, figlia del narcisismo da storyteller. La moralità comunque si forma oggi per amore, non per imposizione. Mi sono accorto anche che hanno anche molto bisogno di ridere.

Tra le tue opere mi ha colpito il ritratto di un bimbo che urla, visto oggi sembra il manifesto contro la strage degli innocenti in atto a Gaza, cosa rappresenta per te questo dipinto?

Quel dipinto è di qualche anno fa e rappresenta tutte le volte che la pittura restituisce finestre sul mondo oltre il tempo vissuto dall’ individuo. Guardare è vivere, vedere è super-vivere; è attrazione magnetica. Ciò che è in corso a Gaza è qualcosa di inumano, non è nemmeno feroce, è qualcosa di più. Fare esplodere un bambino in pezzi di carne mentre cerca acqua o cibo, o piange il proprio familiare con cui ha giocato fino a due minuti prima, dovrebbe farci morire dentro. A sconcertare è anche il sistema di ricatti morali trasversali, in merito a ciò che c’era prima o c’ era dopo. Quando muore un innocente tutto è già finito, senza una data. Cosa importa chi c’era prima e chi ci sarà dopo? Non deve esistere qui e ora, l’Eterno è adesso. E vale sempre il “Misericordia voglio, non sacrificio”.

Ti definisci un voyeur della realtà simulata dai media, in cui tutti -più o meno -siamo pornografi e morbosamente curiosi della vita degli altri condivisa in rete, perdendo vi vista la nostra o cos’ altro?

E’ una società, la nostra, che si serve di suoni e immagini per dare i propri ordini. Dunque è importante farsi trovare attenti e non accontentarsi di mangiare le noccioline OGM che vengono lanciate.

Oltre alla tela su quali supporti dipingi e quale obiettivo ti poni sperimentando altri materiali?

Amo le tecniche classiche, anzi arcaiche, che vengono da lontanissimo. Studio in particolare le tecniche murarie antiche, che spesso vengono da Oriente da tempi remotissimi, come una certa pittura a calce. Questi argomenti li sperimento e verifico nei miei corsi di pittura. E’ la naturale ricerca della sintonia con certi materiali e con i migliori possibili.

Dove trovi i soggetti delle tue opere?

Preferisco Yandex a Google per certe cose; non volendo mettere in imbarazzo nessuno e per evitare perdite di tempo, mi servo quasi sempre di immagini preconfezionate in qualche modo, poiché da una parte mi piace ricostruire, dall’ altra decostruire. Naturalmente le immagini vengono incontro per affinità, e descrivono quello che osservo nella vita quotidiana. Mi piacciono le immagini sbagliate, che non sono la realtà, ma una proiezione spesso disperata di attenzioni date e ricevute, e della necessità di costruire una auto-narrazione che è a sua volta condizionata da uno sguardo incosciente. Non siamo ciò che produciamo affinché sia guardato e scambiato per reale; è un equivoco di stato.

Hai già sperimentato l’Intelligenza Artificiale, se si in quale ciclo di opere?

Per me non esiste la sperimentazione con la IA; non sono io a sperimentare ma sto consentendo a questo strumento di sperimentare con me (se non su di me). Questo mi basta per andare avanti a dipingere. Mi piace sentirmi vivo e non morto. Comunque l’intelligenza artificiale credo fosse già in qualche modo presente sin dai primi videogiochi. Gli sprites, infatti, si sono da sempre mossi seguendo pattern stabiliti dalla macchina. Dobbiamo scavalcare questa manipolazione artificiosa del tempo perché le generazioni vengono costruite per livelli graduali di ignoranza, sempre più scollegate col passato recente. L’uomo è sempre di fronte alla propria cecità e intorno ha uno spazio vuoto che deve riconquistare.